Du 7 octobre au 13 novembre, le Centre Pompidou rend hommage au cinéaste Jafar Panahi en programmant l’ensemble de ses huit longs métrages ainsi que ses six courts et moyens métrages accompagnés d’une exposition de photographies inédites « Nuages ». Un court métrage commandé par le Centre : Où en êtes-vous, Jafar Panahi ? (voir la vidéo plus bas) sera également présenté. Enfin, afin de combler l’absence du cinéaste toujours sous le coup d’une condamnation à 6 ans d’emprisonnement suivie de 20 ans d’interdiction d’exercer son métier, un film d’hommage Télépathie a été imaginé par des cinéastes et artistes français et une rencontre virtuelle doit avoir lieu le samedi 22 octobre à 17h.

Du 7 octobre au 13 novembre, le Centre Pompidou rend hommage au cinéaste Jafar Panahi en programmant l’ensemble de ses huit longs métrages ainsi que ses six courts et moyens métrages accompagnés d’une exposition de photographies inédites « Nuages ». Un court métrage commandé par le Centre : Où en êtes-vous, Jafar Panahi ? (voir la vidéo plus bas) sera également présenté. Enfin, afin de combler l’absence du cinéaste toujours sous le coup d’une condamnation à 6 ans d’emprisonnement suivie de 20 ans d’interdiction d’exercer son métier, un film d’hommage Télépathie a été imaginé par des cinéastes et artistes français et une rencontre virtuelle doit avoir lieu le samedi 22 octobre à 17h.

Cette riche actualité, nous invite à revenir sur le parcours de celui qui apparaît aujourd’hui comme le cinéaste iranien – et sans doute international – le plus primé dans les grands festivals, toute en continuant à être entravé dans son pays, partageant ainsi le sort de beaucoup d’artistes iraniens frappés par la censure. Le palmarès de Panahi est, en effet, impressionnant : le cinéaste a remporté la Caméra d’or à Cannes en 1995 pour Le Ballon blanc, le Léopard d’or en 1997 à Locarno pour Le Miroir, le Lion d’or en 2000 à Venise pour Le Cercle, le Prix du Jury dans la sélection Un Certain Regard à Cannes en 2003 pour Sang et or, l’Ours d’argent à Berlin en 2006 pour Hors-jeu, l’Ours d’argent du scénario à Berlin en 2013 pour Closed Curtain, enfin l’Ours d’or en 2015 pour Taxi Téhéran.

Héritier d’Abbas Kiarostami dont il fut l’assistant sur Au travers des oliviers (voir la photo ci-contre), Jafar Panahi a contribué à redéfinir le cinéma iranien des années 2000 en lui donnant une dimension plus urbaine et sociale. Inventant un nouveau genre : le film de femmes ou revisitant un genre ancien : le polar social, il a su rendre compte d’une société en transformation. Son dernier film « autorisé » Hors-jeu a été tourné quelques jours avant l’élection de Mahmoud Ahmadinejad en juin 2005. À l’exception du court métrage Untying the Knot (2007) pour le film collectif Persian Carpet, Panahi ne put mener à bien aucun projet durant le premier mandat d’Ahmadinejad. C’est pour avoir voulu réaliser un film sur les événements de 2009 qu’il fut arrêté chez lui en mars 2010 avec Mohammad Rasoulof. Emprisonné, puis condamné, Panahi continue à tourner jouant avec l’interdit dans cette marge de liberté étroite laissée (mais pour combien de temps encore ?) par la République islamique.

Héritier d’Abbas Kiarostami dont il fut l’assistant sur Au travers des oliviers (voir la photo ci-contre), Jafar Panahi a contribué à redéfinir le cinéma iranien des années 2000 en lui donnant une dimension plus urbaine et sociale. Inventant un nouveau genre : le film de femmes ou revisitant un genre ancien : le polar social, il a su rendre compte d’une société en transformation. Son dernier film « autorisé » Hors-jeu a été tourné quelques jours avant l’élection de Mahmoud Ahmadinejad en juin 2005. À l’exception du court métrage Untying the Knot (2007) pour le film collectif Persian Carpet, Panahi ne put mener à bien aucun projet durant le premier mandat d’Ahmadinejad. C’est pour avoir voulu réaliser un film sur les événements de 2009 qu’il fut arrêté chez lui en mars 2010 avec Mohammad Rasoulof. Emprisonné, puis condamné, Panahi continue à tourner jouant avec l’interdit dans cette marge de liberté étroite laissée (mais pour combien de temps encore ?) par la République islamique.

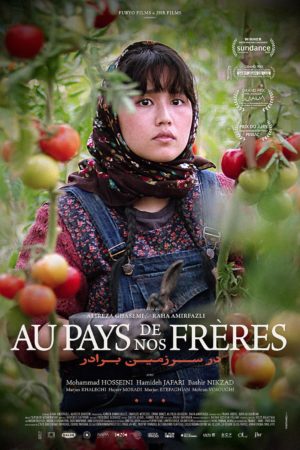

Le regard des petites filles

La régularité et la cohérence de la trajectoire de Panahi est sans doute le trait le plus remarquable de son cinéma. Après un documentaire ethnologique consacré à la cérémonie de l’Achoura rappelant Les Maîtres fous (1956) de Jean Rouch : Les Têtes Blessés (1988) et une incursion poétique sur le tournage de Negar (1989) de Kambozia Partovi sous le titre Deuxième Regard (1989), Jafar Panahi tourne son premier moyen métrage de fiction en 1992 avec L’Ami qui se situe dans le prolongement de l’œuvre d’Abbas Kiarostami. Le film se présente, en effet, comme une reprise du Pain et la rue (1969), premier court métrage de Kiarostami. Ce qui est encore un exercice de style, mettant en scène deux petits garçons, n’en ouvre pas moins la voie à un deuxième moyen métrage de fiction réalisé la même année, Le Dernier Examen, qui met cette fois-ci en scène deux petites filles. Encore maladroit sur certains points, le film, tourné dans le sud de l’Iran, annonce plus sûrement ce que sera le cinéma de Panahi. En effet, à travers ses héroïnes Fatima et Zahra, le cinéaste semble avoir trouvé son style qu’il affinera dans les années à venir, en abandonnant notamment le découpage pour le plan séquence et refusant les facilités d’une musique dramatique.

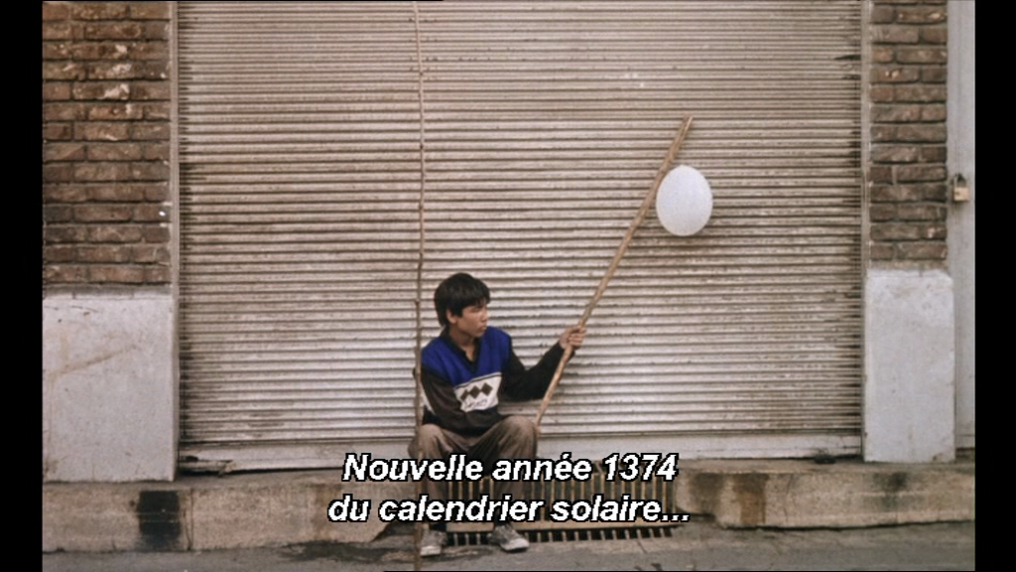

En 1995, le cinéaste tourne Le Ballon blanc sur un scénario d’Abbas Kiarostami. Trois éléments donnent au film un ton nouveau par rapport aux œuvres précédentes du cinéma iranien consacrées à l’enfance : le rôle principal est, en effet, confié à une petite fille, la ville de Téhéran est au coeur du récit et le temps réel est présent d’une manière scrupuleuse. L’action du film se situe, en effet, 1h30 avant l’annonce du printemps qui marque le Nouvel An en Iran. Le temps est scandé par la radio qui égraine les minutes qui séparent de Norouz. Une petite fille, Razieh, en habits de fête, part acheter un poisson rouge pour décorer le « Haft sin », la nappe traditionnelle du Nouvel An. À l’exception de la scène d’ouverture tournée dans le marché couvert de Cachan, tout le film est réalisé en extérieur. Déjà Jafar Panahi s’affirme comme un cinéaste de la filature mais aussi de la diversité de la population iranienne à travers les différents visages croisés par Razieh dans les rues de Téhéran. D’une vieille dame à l’accent polonais, à un soldat de Neyshabour en passant par un colporteur afghan. Si le film s’intéresse essentiellement à la petite fille, son frère, à peine plus âgé, occupe aussi une place importante dans l’histoire. Le père est absent de l’image mais sa voix autoritaire résonne dans le sous-sol de la maison alors qu’il prend sa douche. On verra plus tard, le petit garçon portant un œil au beurre noir. Les propos durs qu’il tient vis-à-vis de sa sœur, lui répétant : « Je m’occuperai de toi ! », semblent reproduire ceux qu’il doit entendre quotidiennement de son père. Un motif qui deviendra récurrent dans le cinéma de Panahi apparaît aussi ici : la grille, figurée par une bouche d’aération où la petite fille a laissé tomber son billet de banque. Le dernier plan du film explicite le titre et l’attention portée par Panahi aux oubliés de la société. Le jeune garçon afghan, marchand de ballons, reste seul avec son dernier ballon blanc tandis que Razieh et son frère, avec qui il avait pourtant sympathisé, rentrent chez eux fêter la Nouvel An en famille.

À première vue, Le Miroir donne le sentiment d’une répétition du film précédent du réalisateur. Engageant la sœur cadette de l’actrice du Ballon blanc, Panahi s’intéresse cette fois-ci à une petite fille qui, le bras en écharpe, attend sa mère à la sortie de l’école. Elle va devoir pour rentrer chez elle emprunter différents moyen de transport : mobylette, bus, taxis. Composé de deux parties, le film commence comme une histoire d’enfance ordinaire avant d’ouvrir une brèche dans le récit. En effet, la petite fille brise la règle du jeu. En plein milieu du tournage, en regardant la caméra, elle déclare ne plus vouloir jouer dans le film et rentrer pour de bon chez elle. Le Miroir est certainement le film le plus expérimental de Panahi. Mina qui a décidé de quitter le plateau, a gardé avec elle, sans le savoir, le micro enregistrant ses paroles et celles des passants. La caméra qui la suit perd souvent sa trace tandis que sa voix nous parvient créant d’étranges décalages. Ce film qui ne sortira en France qu’en 2011 va devenir l’emblème du cinéma de Panahi après sa condamnation. Le cinéaste s’identifiant de plus en plus à cette petite fille résolue qui enlève son plâtre et refuse de jouer le rôle qui lui est imposé.

Du côté des femmes

Si Le Miroir était la remise en cause du cinéma de l’enfance dans l’oeuvre de Panahi, Le Cercle (2000) marque la naissance d’un nouveau genre dans le cinéma iranien : les films consacrés à la condition féminine. En effet, le film, dont le scénario a été écrit par Kambozia Partovi, apparaît comme l’œuvre de la maturité du cinéaste. Comme les films précédents, Le Cercle travaille la notion de temps réel mais ne se centre plus sur un seul personnage. Jouant sur une pluralité d’individus, le film se construit d’une manière géométrique. Commençant dans une maternité, l’oeuvre se termine dans une prison et met en scène six femmes d’âges différents. Le cinéaste n’hésite pas à aborder des sujets tabous en République islamique comme la fugue des adolescentes, la prostitution, l’avortement. L’image du cercle apparaît à plusieurs reprises à travers les escaliers, le hall d’une gare, la cellule de la prison. Pour mieux condamner le manichéisme et les lois discriminatoires vis à vis des femmes, Panahi joue avec le noir et le blanc soulignant le bon et le mauvais côté définis par la société. Les femmes en blanc (infirmières, mariées) sont ainsi mieux considérées que les femmes en noir, comme si un seul rôle leur était assigné. Les différents corps militaires et paramilitaires sont représentés donnant à voir la société entière comme une prison à ciel ouvert.

Sur un mode plus proche de la comédie, Panahi reprendra à nouveau le genre des films de femmes avec Hors-jeu (2006), Ours d’argent à Berlin en 2006. L’argument du film part de l’interdiction faite aux femmes depuis la Révolution de 1979 d’assister au match de football dans les stades aux côtés des hommes. Une interdiction qui est bravée régulièrement par des supportrices qui se travestissent en hommes pour suivre la compétition. La durée du film est calquée sur celle du match opposant l’Iran au Bahrein le 8 juin 2005, pour la qualification de la coupe du monde 2006 en Allemagne. Le film offre un portrait de la jeunesse iranienne qui mêle filles et garçons, Téhéranaises et conscrits provinciaux, pour montrer ce qui se joue ailleurs : en-dehors des images officielles : un mouvement de fond, celui de la société iranienne, qui est aussi important que le match qui a lieu à l’intérieur du stade. Comme pour Le Cercle, on trouve dans Hors-jeu une forme symétrique : le film qui commence de jour sans musique dans un car où se trouvent des supporters et une passagère clandestine qui est une fille déguisée en garçon, se termine de nuit en musique au sortir d’un car où se trouvaient les filles arrêtées et un garçon aux poches remplies de feux de bengale. Le film montre une solidarité de la jeunesse iranienne. Si une des filles arrêtées parvient à prendre la fuite grâce à l’aide des supporters, elle reviendra retrouver ses camarades à l’extérieur du stade par pitié pour le capitaine des conscrits qui risquerait d’être sanctionné. De même, les militaires s’interposeront devant un père de famille qui veut frapper une des supportrices pour avoir entraîné sa fille au stade.

Le polar social

Après avoir inventé un nouveau genre cinématographique : le film de femmes, Jafar Panahi redonne un second souffle à un genre ancien dans le cinéma iranien : le polar social qui avait connu ses heures de gloire avant la Révolution, notamment à travers l’œuvre de Massoud Kimiai mais que le cinéma d’auteur boudait. Le scénario du film est d’Abbas Kiarostami. C’est le seul des films de Panahi à ne pas être construit sur le principe du temps réel mais autour d’un flashback. C’est aussi le seul à ne pas mettre au premier plan une héroïne, mais un vétéran de la guerre Iran-Irak. Le film fera référence à plusieurs reprises à ce passé et apparaît comme un premier bilan de l’état du pays et de la Révolution. Hossein, le héros du film, fume des cigarettes « 57 », l’année de la Révolution selon le calendrier musulman mais dont le tabac est trop fort pour ses interlocuteurs. Son nom et celui de son futur beau-frère, Ali, sont connus de tous les Iraniens puisqu’il s’agit des noms les plus importants du Chiisme : celui du gendre et du petit-fils du Prophète, représentants de la justice sociale.

Le film insiste sur la géographie de Téhéran qui oppose les quartiers riches du Nord et les quartiers pauvres du Sud. À plusieurs reprises, le spectateur suit ce trajet avec Hossein qui est livreur de pizza. Mais l’accès à l’intérieur des maisons est toujours refusé à l’homme, sauf à la fin chez l’expatrié iranien de retour des États-Unis qui vit au dernier étage d’une des plus hautes tours de la ville. Si on pouvait douter de certaines références cinématographiques dans les films antérieurs de l’auteur, elles sont ici explicites. Le héros est pickpocket la journée et livreur de pizza la nuit. On pense à Pickpocket (1960) de Robert Bresson comme à Taxi Driver (1976) de Martin Scorsese par la référence à la guerre. L’homme vit seul avec un oiseau en cage comme Le Samouraï (1967) de Jean-Pierre Melville mais sa corpulence rappelle l’acteur Forest Whitaker dans Ghost Dog (1999) de Jim Jarmush qui était un hommage au film de Melville. C’est donc bien à un cinéma policier d’auteur que nous avons affaire. Le polar iranien s’inscrit avec ce film à la suite du cinéma français des années 60 et du cinéma américain des années 70 à 90. Comme tous ces anti-héros, Hossein désire une reconnaissance. Au terme de sa déambulation dans l’appartement de l’expatrié dont la maison se décline sur trois niveaux avec piscine au sous-sol, on le voit sur la terrasse, la tête enturbannée et le corps emmitouflé dans des serviettes de bain. Il est habillé en pacha ou en mollah… Il domine la ville comme ceux qui ont toujours gouverné l’Iran qui n’a pas réussi à devenir une république. Il regarde la capitale une dernière fois et éructe. Il y a une condamnation terrible dans ce son. Le lendemain, il commet son acte chez le bijoutier qui refusait de lui adresser un regard.

Contre la censure et l’autocensure

Pendant les 4 ans du premier mandat d’Ahmadinejad, Jafar Panahi n’a pu tourner aucun long métrage. Le 1er juillet 2009, il est arrêté pour s’être rendu lors d’une cérémonie du souvenir sur la tombe de Neda Agha Soltani, la jeune étudiante assassinée le 20 juin 2009, une semaine après le début des manifestations qui ont suivis la réélection contestée d’Ahmadinejad. Il est relâché le lendemain. Malgré les arrestations et la série de procès qui s’est tenue en juillet 2009, les manifestations continuent jusqu’en décembre 2009 où elles atteignent un pic durant les cérémonies de l’Achoura. En mars 2010, Jafar Panahi est arrêté chez lui en compagnie de Mohammad Rasoulof pour avoir voulu faire un film sur les événements de 2009. Il est incarcéré à la prison d’Évin et ne peut répondre à l’invitation du festival de Cannes pour faire partie de son jury. Libéré, il est condamné avec Mohammad Rasoulof en décembre 2010 à une peine de 6 ans de prison, suivie de 20 ans d’interdiction de faire des films, donner des interviews et quitter l’Iran. Les deux cinéastes font appel et tournent pendant ce temps chacun un film qui sera présenté à Cannes en 2011 : Ceci n’est pas un film de Jafar Panahi et Mojtaba Mirtahmasb et Au revoir de Mohammad Rasoulof.

Ceci n’est pas un film relate la journée du mardi 15 mars 2011 de Jafar Panahi, jour de la Fête du feu qui est célébrée chaque année la veille du dernier mercredi de l’année avant le nouvel an. C’est un jour où les Iraniens sortent dans la rue pour allumer des feux de joie et fêter l’arrivée du printemps. Panahi qui est assignée à résidence nous est montré seul dans son appartement de Téhéran avec pour seul compagnon l’iguane de sa fille, Iggy. Le film rappelle la série Cinéma, de notre temps où un cinéaste filme un autre cinéaste. L’idée du film est d’ailleurs venue à Panahi suite à un projet de Mojtaba Mirtahmasb de montrer une journée ordinaire d’un réalisateur. On pense aussi au Dogme de Lars von Trier quand Panahi pose des marques au sol à la manière du film Dogville (2003) pour signifier une maison. Avant de commencer le tournage, Panahi lit sa condamnation. Il n’a plus le droit de réaliser un film mais on ne lui interdit pas d’être acteur ou de lire un scénario. Il décide donc de lire et jouer un de ses scénarios qu’il n’a pas pu tourner, faute d’autorisation. Il s’agit de l’histoire d’une jeune étudiante en arts à Ispahan. L’épreuve de la lecture devient difficile pour le cinéaste. Un scénario n’est pas fait pour être lu mais tourné. On a l’impression qu’il s’enferme lui-même dans sa maison au cœur du décor qu’il a créé avec des rubans d’adhésifs. Il retrouvera une sérénité en appelant différentes personnes au téléphone dont Rakhshan Bani-Etemad. Avec la tombée de la nuit, les bruits des pétards de la Fête du feu se font plus proches. Panahi filme Mojtaba Mirtahmasb avec son téléphone portable. Ceci n’est pas un film pourrait s’arrêter là mais un épilogue inattendu va lui donner une autre dimension. En effet, alors que les deux cinéastes se saluent sur le seuil de la porte, sort brusquement de l’ascenseur le beau-frère du gardien de l’immeuble qui est étudiant en arts et est originaire d’Ispahan… C’est le personnage du scénario de Panahi, sauf qu’il ne s’agit pas d’une femme mais d’un homme. C’est lui qui va faire sortir le réalisateur de sa déprime, l’amenant dans une étonnante odyssée en ascenseur. Si des fous rires saisissent le spectateur dans cette séquence, notamment à travers le chien Mickey, la dureté de la vie des jeunes gens en Iran est aussi rappelée.

Closed Curtain est le deuxième film réalisé par Panahi après sa condamnation en décembre 2010 mais le premier qui fait suite à la confirmation de la peine en appel en octobre 2011. Comme son film précédent, il s’agit d’un huis-clos réalisé cette fois-ci dans sa résidence secondaire aux bords de la mer Caspienne. Tous les plans sont tournés à l’intérieur ou à partir de la Villa. Le film montre la rencontre entre un homme (interprété par Kambozia Partovi, co-réalisateur du film) qui vit seul avec un chien, un animal pourchassé par les autorités et qu’on ne peut pas promener en public, et une jeune femme (jouée par Maryam Moghadam) dont on apprend qu’elle a participé à une fête nocturne sur la plage. Jouant avec différents temps, le film s’interroge sur la création et la relation d’un metteur en scène avec ses personnages. Peut-on empêcher la lumière d’entrer ? Un créateur de créer ? Que deviennent les personnages imaginaires quand les films sont abandonnés ? D’ailleurs, ces personnages sont-ils vraiment imaginaires ou bien réels ? Autant de questions abordées par le film qui n’apporte pas nécessairement de réponses. On ne saura pas si les images que l’on voit à travers les téléphones portables sont des flashbacks, des flashforwards ou des images venues d’un autre monde. Comme dans ses autres films, mais peut-être de manière plus explicite, on trouve dans Closed Curtain un grillage qui au début du film emprisonne la caméra. Un moineau apparaît à l’image. On pense que l’oiseau est en cage mais c’est un effet d’optique, c’est la caméra qui est prisonnière. On retrouvera ce même grillage à la fin du film, mais on ne saura pas s’il s’agit seulement du regard de la caméra ou de celui d’un des personnages. Closed Curtain montre la nécessité de lutter non seulement contre la censure mais aussi contre l’autocensure.

Taxi Téhéran est le troisième long métrage du cinéaste après 2010 et le premier qu’il réalise seul en retrouvant le procédé mis en place par Kiarostami au moment de Ten, celui de la voiture-studio. Le cinéaste nous est, en effet, montré au volant d’une voiture arpentant les rues de la capitale. Il y a comme une ironie de la part du réalisateur qui semble avoir délaissé son métier de cinéaste pour celui de chauffeur de taxi et livrer lui-même à travers des caméras de surveillance le film de sa journée à ceux qui le surveillent. C’est un film à travers lequel Panahi retrouve la société iranienne qui a toujours été au coeur de son oeuvre. Si on s’achemine vers des saynètes de plus en plus fictives au fur et à mesure du film à travers des personnages qui évoquent parfois l’oeuvre passée de Panahi, on revient à la réalité au terme du film avec l’interview de l’avocate Nasrin Sotoudeh.

Pour accompagner la rétrospective de ses films au Centre Pompidou, un film a été commandé à Jafar Panahi dans la collection « Où en êtes-vous ? ». Pour ce court métrage, le cinéaste s’est filmé au volant de sa voiture en compagnie de Majid Barzegar dans un voyage à travers Téhéran pour se rendre sur la tombe d’Abbas Kiarostami. Les funérailles du réalisateur avaient eu lieu la veille de l’anniversaire de Panahi, le 10 juillet 2016. Le film est d’autant plus émouvant que c’est bien à Kiarostami que l’on pense de plus en plus à travers les dernières œuvres du cinéaste du Ballon blanc.

En effet, après la Révolution de 1979, Kiarostami avait décidé pendant un certain temps d’abandonner le cinéma pour s’adonner à la photographie en noir et blanc de paysages montrant des routes à travers la campagne iranienne. Ces clichés réapparaîtront dans Roads of Kiarostami (2005). Panahi, lui a décidé de photographier des nuages. Les clichés ne sont pas en noir et blanc, même si ces deux couleurs dominent, du bleu apparaît, en effet, comme un signe d’espoir. C’est bien de cet espoir et de cette énergie qu’est habité le cinéma de Panahi.

Bamchade Pourvali