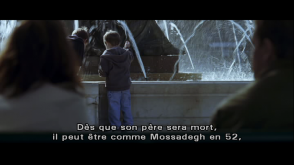

Depuis la crise des otages de l’ambassade des États-Unis en 1979, les relations diplomatiques entre l’Iran et les États-Unis sont rompues. L’Iran était pourtant le pays le plus américanisé du Moyen-Orient depuis 1941. C’est à Téhéran que s’est tenue la première conférence interalliée réunissant Staline, Roosevelt et Churchill en 1943. En 1947, la réorganisation de l’armée iranienne est confiée à l’État-Major américain. Le coup d’État de la CIA contre le premier ministre du Shah, Mohammad Mossadegh, à l’origine de la nationalisation du pétrole, installe durablement les États-Unis comme partenaire privilégié de l’Iran en 1953. C’est pour avoir remis en cause le statut juridique d’exception accordé aux militaires américains après la « Révolution blanche » que l’Ayatollah Khomeyni est contraint à l’exil en 1964. S’attaquer aux États-Unis revenait en effet à remettre en cause le pouvoir du Shah. Cette association sera à l’origine de l’occupation de l’ambassade américaine par les étudiants en 1979. En dépit des slogans hostiles à l’Amérique, les Iraniens n’ont jamais perdu leur fascination pour ce pays. Mais l’inverse est moins vrai. Le choc de la captivité des otages marqua profondément l’opinion américaine. Argo de Ben Affleck qui revient sur cette histoire, pose la question de la représentation de l’Iran par Hollywood. Mais peut-on réellement parler d’une vision de l’Iran par Hollywood ? De l’exotisme des années 50 qui fait de la Perse un pays des Mille et une nuits au rejet qui suivit, les films passent d’un extrême à l’autre, pour arriver à des œuvres parfois tout aussi caricaturales mais où se distinguent pourtant quelques titres ambitieux. Dans cet ensemble, Argo n’est ni le meilleur ni le pire mais un résumé des différentes tendances de l’Iran vu par Hollywood.

Depuis la crise des otages de l’ambassade des États-Unis en 1979, les relations diplomatiques entre l’Iran et les États-Unis sont rompues. L’Iran était pourtant le pays le plus américanisé du Moyen-Orient depuis 1941. C’est à Téhéran que s’est tenue la première conférence interalliée réunissant Staline, Roosevelt et Churchill en 1943. En 1947, la réorganisation de l’armée iranienne est confiée à l’État-Major américain. Le coup d’État de la CIA contre le premier ministre du Shah, Mohammad Mossadegh, à l’origine de la nationalisation du pétrole, installe durablement les États-Unis comme partenaire privilégié de l’Iran en 1953. C’est pour avoir remis en cause le statut juridique d’exception accordé aux militaires américains après la « Révolution blanche » que l’Ayatollah Khomeyni est contraint à l’exil en 1964. S’attaquer aux États-Unis revenait en effet à remettre en cause le pouvoir du Shah. Cette association sera à l’origine de l’occupation de l’ambassade américaine par les étudiants en 1979. En dépit des slogans hostiles à l’Amérique, les Iraniens n’ont jamais perdu leur fascination pour ce pays. Mais l’inverse est moins vrai. Le choc de la captivité des otages marqua profondément l’opinion américaine. Argo de Ben Affleck qui revient sur cette histoire, pose la question de la représentation de l’Iran par Hollywood. Mais peut-on réellement parler d’une vision de l’Iran par Hollywood ? De l’exotisme des années 50 qui fait de la Perse un pays des Mille et une nuits au rejet qui suivit, les films passent d’un extrême à l’autre, pour arriver à des œuvres parfois tout aussi caricaturales mais où se distinguent pourtant quelques titres ambitieux. Dans cet ensemble, Argo n’est ni le meilleur ni le pire mais un résumé des différentes tendances de l’Iran vu par Hollywood.

L’exotisme d’un pays des Mille et une nuits

C’est avec le documentaire Grass (1925) tourné par Merian C. Cooper, Ernest B. Schoedsack et Marguerite E. Baker, soit pour les deux premiers les futurs réalisateurs de King Kong (1933), que l’Iran fait son apparition sur les écrans américains. Il s’agit de la première production commerciale tournée en Iran. L’image d’un peuple nomade se déplaçant dans les steppes et les montagnes, dressant des tentes et traversant des rivières, ne pouvait qu’évoquer les Indiens pour les Américains. Le film insiste sur la parenté de cette « tribu oubliée » avec l’Occident. Après un long prologue où l’on suit l’équipe de tournage à travers la Turquie jusqu’à Bagdad, le film arrive en Perse à la rencontre des Bakhtiari. C’est leur déplacement et leur combat contre les éléments qui constituent le cœur du film.

Si l’Orientalisme connait un certain succès du temps du muet avec Le Voleur de Bagdad (1924) de Raoul Walsh où s’illustre Douglas Fairbanks ou Le fils du Cheikh (1926) de George Fritzmaurice avec Rudolph Valentino, il faut attendre les années 40 pour que l’Orient refasse son apparition sur les écrans américains. En 1940 est tourné une nouvelle version du Voleur de Bagdad par Ludwig Berger, Michael Powell et Tim Whelan, suivie des Mille et une nuits de John Rawlins en 1942 puis d’Ali Baba et les 40 voleurs d’Arthur Lubin en 1944. Mais c’est un autre personnage, qui porte aussi le sobriquet affectueux de baba (« petit père »), qui sera le point de départ de la nouvelle image de l’Iran dans le cinéma hollywoodien : Hadji baba. Inspiré du livre de James Morier publié en 1824, Les Aventures d’Hadji (1954) de Don Weis (voir la vidéo) fut salué comme une réussite par le groupe cinéphile français des mac-mahoniens. Ce qui est surprenant, c’est qu’il coïncide avec l’installation des Américains en Iran après le coup d’État de la CIA en 1953. Conformément au livre, il s’agit d’un récit picaresque relatant l’histoire d’un barbier d’Ispahan qui rencontre la princesse Fawzia et l’épouse après avoir déjoué les pièges de ses rivaux et survécu aux supplices des Amazones.

Peu de temps après, on trouve une mention de l’Iran dans Écrit sur du Temps (Written on the wind, 1956) de Douglas Sirk (voir la photo), long métrage sur le monde du pétrole texan, où Rock Hutson évoque avec son père la possibilité d’aller vivre en Iran. « C’est en Afrique ? », demande celui-ci, qui corrige aussitôt : « Non, en Asie ». L’exotisme et le pétrole deviennent les deux traits caractéristiques de l’Iran.

On retrouve ces différents aspects dans un film tardif de Jean Negulesco, Les Héros de Yucca (The invincible six, 1970) (voir la vidéo) qui relate une expédition de bandits américains désirant dérober les bijoux de la couronne iranienne.

Le film montre une fascination pour la splendeur de la cour d’Iran mais aussi un rapport complexe avec le petit peuple ordinaire (voir la vidéo).

L’ Iran reste ce pays à la fois proche et mystérieux. À défaut de films, il y aura des voyages de personnalités américaines qui marqueront les esprits comme celui de Tony Curtis en 1974 (voir la photo avec Gougoush) qui avait joué un Fils d’Ali Baba sous la direction de Kurt Neumann en 1952.

Une autre visite s’est faite à titre personnel, celle d’Elizabeth Taylor en 1976 (voir la vidéo) qui donna lieu à une série de photographies par Firouz Zahédi parue dans le magazine Interview d’Andy Wahrol et exposés à New-York en 2011, peu de temps avant la disparition de l’actrice.

L’Iran au cours de cette période se rapproche de réalisateurs hollywoodiens comme Orson Welles qui avait doublé le discours du Shah lors de la cérémonie de Persépolis en 1971 et dont les films Vérités et Mensonges (1973) etThe Other Side of the Wind (1976)seront coproduits par le beau-frère du souverain, Mehdi Mouscheri. Le cinéaste ne fera toutefois aucune référence à l’Iran dans son œuvre. En 1978 est tourné Caravans de James Fargo (voir la vidéo), une coproduction irano-hollywoodienne, avec Anthony Qinn, Christopher Lee, Joseph Cotten et Michael Sarazzin. Le film est resté célèbre pour le thème musical de Mike Batt, souvent repris. On reste proche du monde de Grass. En effet, c’est au milieu de la tribu nomade des kochi, d’origine afghane et se déplaçant entre l’Iran, l’Afghanistan et le Pakistan, que Jennifer O’Neill désire oublier sa vie antérieure. Situé dans un État fictif, le Zadestan au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le film peut être vu comme une variation sur La Prisonnière du désert (1956) de John Ford, contemporain, par son tournage, du mouvement hippie.

L’idylle entre l’Amérique et l’Iran se rompt avec la Révolution de 1979 et l’occupation de l’Ambassade des États-Unis par les étudiants. C’est le tournant de la Révolution qui entraîne la rupture diplomatique entre les deux pays le 7 avril 1980. Les otages seront retenus 444 jours, du 4 novembre 1979 au 20 janvier 1981, jour de l’investiture du nouveau président américain, Ronald Reagan.

Exfiltrage, l’expression d’un divorce mutuel

L’échec de l’opération « Eagle Claw » menée le 24 avril 1980 par Jimmy Carter pour libérer les otages donne le sentiment d’un enlisement qui rappelle le Vietnam. Le premier film à parler de cette nouvelle relation entre les deux pays est une série télévisée en deux parties, Comme un vol d’aigles (On Wings of Eagles, 1986) de Sam Rolfe (voir la vidéo). Inspiré du roman de Ken Follett, le film met en scène un commando formé par un ancien colonel du Vietnam, interprété par Burt Lancaster, pour libérer deux hommes d’affaire américains emprisonnés lors de la Révolution. On remarque que comme pour Argo, il s’agit d’un épisode périphérique à la véritable crise des otages puisque l’action se situe de décembre 1978 à février 1979 avec une occupation temporaire de l’ambassade par les étudiants. Dans le film, les Iraniens sont assimilés à des « rouges », révolutionnaires fous, voire à des Cubains. Treillis militaire, jeep, béret font même d’un des personnages un véritable « barbudo ». Tenant la montagne, les Kurdes et Azéries renforcent cette image de guérilleros. L’Amérique reste dans ses repères et John Wayne aurait certainement interprété le rôle tenu ici par Burt Lancaster, s’il n’était pas mort, sept ans plus tôt, en 1979…

L’exfiltrage devient le nouveau credo des films ayant pour cadre l’Iran, comme le montre Jamais sans ma fille (1991) de Brian Gilbert (voir la vidéo). L’action se déroule en 1984 et relate le retour en Iran d’un médecin, Moudy, en compagnie de sa femme américaine, Betty, et de leur fille de 5 ans, Mahtab. Après quinze jours, le mari décide de rester quand sa femme veut quitter ce « pays primitif ». L’image de la prisonnière du désert réapparaît mais cette fois contre la volonté de la protagoniste. Le film est l’expression d’une incompréhension mutuelle qui passe de l’échelle d’un simple couple à celui de deux pays. Avec l’aide d’un marchand du bazar, elle parvient à déjouer la surveillance de sa belle-famille et à regagner la frontière turque. A la fin du film, on la voit marchant d’un pas hésitant jusqu’à ce qu’elle voit un drapeau américain. « On est chez nous mon bébé. On est chez nous », dit-elle.

Il est étonnant que ce film souffrant de réelles faiblesses narratives et esthétiques ait bénéficié d’une telle aura internationale. Le récit fonctionne sur l’identification nécessaire avec l’héroïne qui ne voit le monde qu’à travers ses repères. Même si le marchand du bazar évoque la civilisation perse partageant un moment d’intimité avec elle, il s’agit surtout pour Betty de quitter un pays qui n’est pas le sien. La guerre n’est pas éludée mais aucun spectateur n’y prête vraiment attention car ce n’est pas le sujet. Les deux bombardements rapprochent pourtant le couple. Mais ces explosions apparaissent moins comme la cause que comme la conséquence de la folie qui touche le pays. Les Iraniens seraient responsables de ce qui leur arrive quand bien même la guerre ait été déclarée par l’Irak de Saddam Hussein.

La reconnaissance du cinéma iranien va coïncider avec la sortie de Jamais sans ma fille définissant deux images de l’Iran durant les années 90, l’une tournée vers le passé, l’autre vers le présent avec les transformations de la société après la guerre et la reconstruction. Deux images qui semblent s’adresser à deux publics différents. L’un dans ses habitudes de spectateur sans attente particulière, l’autre plus cinéphile. Au début des années 2000, de nouvelles tendances vont se dessiner.

« L’Heroic Fantasy », une attirance inavouée ?

Golshifteh Farahani est la première actrice de la République Islamique à jouer dans un film hollywoodien :Mensonges d’État (Body of lies, 2008) de Ridley Scott aux côtés de Leonardo Di Caprio. Elle y incarne une réfugiée iranienne en Irak. Situation surprenante quand on sait que c’est surtout l’inverse qui est vrai. L’Iran est en effet l’un des principaux pays de réfugiés accueillant aussi bien des Irakiens que des Afghans. Un certain glamour iranien fait son retour à travers une véritable actrice d’origine iranienne vivant alors en Iran. Dès lors, le cinéma américain va jouer sur deux tableaux sur le mode de l’« heroic fantasy » comme le montrent 300 (2006) de Zack Snyder et Frank Miller, The Wrestler (2008) de Darren Aranofsky, et Prince of Persia (2010) de Mike Newell.

S’inspirant de la bataille des Thermopyles où l’armée spartiate a tenu un temps en échec les soldats de Xerxès en 480 avant J-C, 300 semble confondre l’Iran et l’Irak, comme incarnation de l’ennemi oriental, tout en s’inscrivant dans une vision paradoxalement iranienne du martyr. Le physique des spartiates, Léonidas en tête : sourcils sombres et barbes épaisses, est en effet plus proche de celui des Iraniens, comme par ailleurs leur amour de la lutte, que celui des « soldats perses » : « L’empire des 100 nations » est en effet représenté par des guerriers aux visages couverts de masques, de foulards ou à la peau noire, portant des anneaux et des chaînes. Xerxès apparaît comme un Nabuchodonosor au luxe ostentatoire auquel s’oppose la simplicité de Léonidas qui meurt à l’image de l’imam Hossein dans le « Tazieh », le théâtre traditionnel de la passion en Iran. Contrairement aux apparences, Zack Snyder et Frank Miller se sont donc bien documentés mais en appliquant les traits de la culture iranienne aux Spartiates !

La même remarque peut être faite pour Wrestler de Darren Aronofsky. Nous avons affaire ici au catch qui se rapproche de la lutte, sport national iranien. Un des catcheurs, l’ennemi légendaire du « Bélier », le héros du film incarné par Mickey Rourke, s’appelle « l’Ayatollah ». Il n’est pas iranien et est interprété par un acteur américain, l’ancien catcheur Ernst « The Cat » Miller. Sa coiffe saoudienne n’a rien à voir avec l’Iran. Seul le drapeau qu’il brandit et les couleurs de ses vêtements sont iraniens. Si tout cela relève du spectacle, le film compte cependant un acteur iranien, le jeune médecin qui met en garde le « Bélier » contre ses excès. Son nom, Dr Moayedzadeh dans la fiction et l’acteur qui l’interprète – Armin Amiri – sont Iraniens. Nous sommes loin de « l’Ayatollah ». Cette présence montre l’attirance inavouée de l’Amérique pour l’Iran.

Adapté d’un jeu vidéo à succès, Prince of Persia de Mike Newell est la seule production à assumer cette attirance cachée. Réalisé par les studios Disney et par les producteurs de Pirates des Caraïbes, le film parvient à créer un conte attrayant. Le nom du héros est d’ailleurs Dâstân, « histoire ». On retrouve le même schéma que dans Les Aventures d’Hadji avec les Assassins à la place des Amazones. Aucun acteur n’est toutefois iranien. Même si Ben Kingsley qui joue le rôle de l’oncle félon se rapproche le plus par ses origines indiennes d’un acteur iranien. Ces trois exemples relèvent de ce qu’on peut appeler l’« heroic fantasy » qui puise librement dans une culture pour créer des contes mythologiques, une version contemporaine de l’exotisme des Mille et une nuits.

La reconnaissance d’une histoire ancienne

À côté des films pour adolescents, on trouve des œuvres plus ambitieuses qui témoignent d’un changement dans la relation entre l’Iran et les États-Unis. En 2000, Madeleine Albright, secrétaire d’État à la Maison Blanche en charge des relations internationales, reconnait l’implication de la CIA dans le coup d’Etat contre le Dr. Mossadegh en 1953. Dans son discours du Caire en juin 2009, Barack Obama y fera référence aussi. C’est un retour de l’Amérique sur son Histoire avec l’Iran et d’autres pays du Moyen-Orient. En 2002, dans Bowling for Colombine, Michael Moore donne à voir sur la chanson de Louis Amstrong « What a wonderful world » un montage de documents qui commence par les images du procès Mossadegh en 1953 et se termine par les attentats du 11 septembre 2001. On peut trouver le procédé simpliste, les faits n’en sont pas moins exacts (voir la vidéo).

En 2005, George Clooney produit Syriana de Stephen Gaghan avec Matt Damon. Le film fait référence à l’affaire Mossadegh dont il constitue une transposition contemporaine montrant comment les États-Unis sont prêts à soutenir un dirigeant qui leur est acquis plutôt qu’un chef d’État qui pourrait moderniser son pays grâce à l’argent du pétrole, situation nourrissant les rancœurs et le terrorisme contre les États-Unis. Pour la première fois, un film hollywoodien souligne la proximité des Iraniens avec les Américains d’un point de vue culturel. Les Perses sont distingués des Arabes comme des autres peuples du Moyen-Orient. Le film offre une vision inédite d’une réalité complexe (voir les photos).

Argo n’a pas la même ambition que Syriana. Bien que ce soit George Clooney qui soit aussi à l’origine du projet. Si le film marque un souci d’équilibre, on est cependant étonné par l’accent marqué des comédiens parlant persan, le remplacement de certains dialogues par des onomatopées, et l’utilisation de musique arabe. Le film fait par ailleurs l’impasse sur l’échec de la mission de sauvetage « Eagle Claw » qui coûta sa présidence à Jimmy Carter au profit de l’ancien acteur de cinéma Ronald Reagan. Il s’agit clairement de restaurer une image de l’Amérique et du cinéma hollywoodien. On retiendra cependant la scène du restaurant avec la lecture du scénario d’Argo et les actualités retransmises par un poste de télévision. Ce décalage est à l’image de ce qui sépare souvent le cinéma hollywoodien de la réalité.

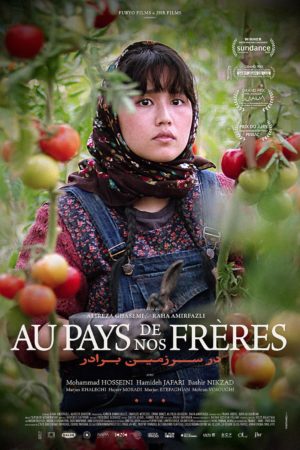

Comment évoluera l’image de l’Iran dans le cinéma hollywoodien? La question reste ouverte à l’image de la relation entre les deux pays. Une chose est sûre, l’Iran possède aujourd’hui un cinéma reconnu comme le montre l’Oscar du meilleur film étranger remporté par Asghar Farhadi pour Une Séparation en 2012. La présence de Rafi Pitts dans Argo témoigne également de cette reconnaissance. Le film fait d’ailleurs référence à l’image d’ouverture de The Hunter (2011) (voir la première photo de l’article) soulignant toute l’ambiguïté de la relation entre les deux pays. En effet, cette image de propagande antiaméricaine est devenue avec le temps une photo aux accents étrangement américains.

Malgré leur divorce, l’Iran et l’Amérique ont bien une Histoire en commun. Sans minimiser ce qui les sépare, il importe aussi de rappeler ce qui les rapproche. Et pour finir, voici une reprise du thème musical de Caravans par le groupe sud-africain Sterling EQ qui montre la persistance d’une certaine image de l’Iran par Hollywood.

Bamchade Pourvali