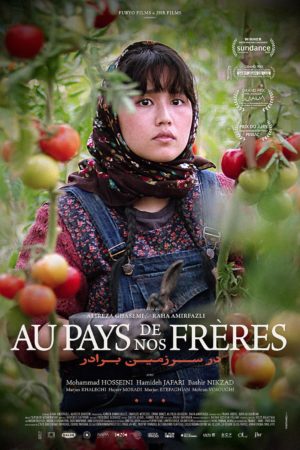

Ce mercredi 2 avril sort en salle Aux pays de nos frères de Raha Amirfazli et Alireza Ghasemi. À travers ce premier long métrage, les deux réalisateurs suivent sur vingt ans une famille de réfugiés afghans à travers trois histoires situées dans différents lieux et centrées à chaque fois sur un des membres de la famille dont le prénom donne son titre au chapitre. Nous verrons ainsi Mohammad en 2001 dans un camp de réfugiés, Leila en 2011 au sein d’une famille téhéranaise passant un weekend au bord de la mer Caspienne, Ghassem et son épouse en 2021.

S’il constitue la minorité étrangère la plus importante d’Iran dont le nombre est estimé à 5 millions, les Afghans souffrent d’un mépris récurrent de la part de ceux qu’ils appellent pourtant leurs « frères ». Plusieurs films y ont fait référence de manière récente ou plus ancienne : Djomeh (2000) d’Hassan Yektapanah, Quelques mètres cubes d’amour (2014) de Jamshid Mahmoudi, Endless Borders (2023) d’Abbas Amini. Le film de Raha Amirfazli et Alireza Ghasemi prend place dans cette suite et témoigne d’une grande maîtrise formelle. À travers le plan large et la présence des paysages, ils inscrivent de manière durable leurs personnages dans la mémoire des spectateurs.

Artistiquement abouti, le film n’en reste pas moins obscur sur certains points. Construit entre le départ des talibans avec l’attaque américaine commencée le 7 octobre et achevée le 6 décembre 2001 et le retour des étudiants religieux le 15 août 2021, l’histoire ne nous dit pas pourquoi la famille réfugiée en Iran, vraisemblablement depuis 1996 avec l’arrivée des talibans, écoute la nouvelle de l’intervention américaine avec détachement et n’envisage à aucun moment de retourner en Afghanistan dans les 20 ans qui suivront.

Artistiquement abouti, le film n’en reste pas moins obscur sur certains points. Construit entre le départ des talibans avec l’attaque américaine commencée le 7 octobre et achevée le 6 décembre 2001 et le retour des étudiants religieux le 15 août 2021, l’histoire ne nous dit pas pourquoi la famille réfugiée en Iran, vraisemblablement depuis 1996 avec l’arrivée des talibans, écoute la nouvelle de l’intervention américaine avec détachement et n’envisage à aucun moment de retourner en Afghanistan dans les 20 ans qui suivront.

Par ailleurs, la division en décennies semble répondre à une vision conceptuelle plus qu’à une logique narrative même si l’année 2011 renvoie au début de la guerre civile en Syrie qui jouera un rôle déterminant dans la dernière partie du film. Le temps qui passe se traduit par l’évolution des personnages et leur transformation notamment par rapport à la question du mensonge mais ne tient pas compte de l’évolution de la société iranienne et de sa critique de plus en plus vive de la dissimulation de la part de l’État et dans la vie quotidienne. Tout semble ainsi figé et devoir le rester. Ce qui peut traduire le point de vue d’une famille réfugiée sans pour autant correspondre à la réalité.

Par ailleurs, la division en décennies semble répondre à une vision conceptuelle plus qu’à une logique narrative même si l’année 2011 renvoie au début de la guerre civile en Syrie qui jouera un rôle déterminant dans la dernière partie du film. Le temps qui passe se traduit par l’évolution des personnages et leur transformation notamment par rapport à la question du mensonge mais ne tient pas compte de l’évolution de la société iranienne et de sa critique de plus en plus vive de la dissimulation de la part de l’État et dans la vie quotidienne. Tout semble ainsi figé et devoir le rester. Ce qui peut traduire le point de vue d’une famille réfugiée sans pour autant correspondre à la réalité.

Imaginé en 2021, au moment du retour des ultraconservateurs en Iran, moins de trois mois avant la reprise du pouvoir par les talibans en Afghanistan, et dix ans après le début de la guerre civile en Syrie, le film décrit une situation qui a été en partie remise en cause depuis le soulèvement « Femme, vie, liberté » de septembre 2022 et le renversement de Bachar El-Assad en décembre 2024. Si la situation des Afghans en Iran reste la même, il est cependant possible d’envisager aujourd’hui un changement au-delà d’un régime dictatorial et d’un pouvoir conservateur permettant enfin aux réfugies de dire « Au pays de nos frères », sans amertume. Ce qui passera aussi par une révolution des mentalités.

Ces réserves émises, il faut souligner à nouveau la maîtrise technique et la beauté formelle du film.